Actualidad

Cuando al terminar la carrera comencé a trabajar en Unión Española de Explosivos (UEE), Carlos Iceta era el jefe de fabricación de detonadores de la fábrica de Galdácano, trabajo que compartía con las funciones de subdirector de la fábrica. Carlos era un vasco de pura cepa. Abierto, campechano y muy cercano, noble y con gran sentido del humor. Era un líder nato y alrededor de él se había formado un pequeño grupo que podría asimilarse a un Departamento Técnico para prestar asesoramiento y apoyo técnico en la aplicación de explosivos a los consumidores del País Vasco. Uno de los componentes de aquel grupo era un tal Luis Letona, un Facultativo de Minas que, en teoría, estaba adscrito a la fabricación de detonadores, pero que dedicaba su actividad a esa asistencia, por lo que su vida laboral transcurría casi al completo fuera de la fábrica.

Luis Letona conocía y trataba con todas las canteras del entorno, prestándoles su colaboración en las voladuras. Luis era un hombre de campo, bueno hasta la saciedad, una excelente persona, calmado, pacífico y tranquilo, servicial, siempre luciendo una entrañable sonrisa y presto a ofrecerse a cualquiera que pudiera necesitar su ayuda. Carlos le tenía un tremendo aprecio y bromeaba con él llamándole cariñosamente “el aldeano”.

—Mira, mira, ya está Luis poniendo cara de aldeano ignorante, pues. Hace como si no sabría nada, como si sería tonto, y es el primero que se entera de todo en este lugar, oye. Además, es el más rico del pueblo y siempre va haciéndose el pobre. Si hasta caserío tiene, pues.

LUIS LETONA ERA FUERTE COMO UN ROBLE, CON UNAS MANAZAS QUE CUANDO ESTRECHÓ LA MÍA EN NUESTRO PRIMER SALUDO PERCIBÍ QUE PODRÍA TUMBAR A UN BUEY DE UNA BOFETADA O SACAR ZUMO DE UNA PIEDRA.

A Luis le entraba entonces una risa floja y le seguía el juego. Luis era pacífico en extremo, porque no podía ser beligerante. Su cara bondadosa era tranquilizadora y con su gesto compensaba su impresionante humanidad. Era alto y sus anchas espaldas le daban un aspecto más cuadrado que estilizado. Podría servir de ilustración al significado del término “cuellotoro”. Fuerte como un roble, con unas manazas que cuando estrechó la mía en nuestro primer saludo percibí que podría tumbar a un buey de una bofetada o sacar zumo de una piedra. Sus muñecas eran como troncos. Estaba condenado a no poder pelearse con nadie porque una bofetada suya podía tumbar a una mula o matar a un paisano de buen porte.

Tuve mi primer contacto con Luis en una cantera de caliza donde dirigía todas las voladuras sistemáticamente. Carlos Iceta nos había llevado a un compañero y a mí a aquella explotación no solamente para que observáramos las maniobras de preparación de la voladura, sino para que participáramos en la carga y disparo de los barrenos de esta, como unos operarios más. Nos acompañaba otro facultativo de minas, un tal Domingo Arteagabeitia, ya entrado en años, cercano a la jubilación. Domingo era un hombre muy entrañable y había sido director de la antigua fábrica de explosivos de La Magdalena, que comenzó su producción en 1934. La factoría había tomado el nombre del barrio donde estaba ubicada, dentro del término municipal de Abanto-Ciérvana.

Cuando las fábricas se fusionaron, Domingo pasó a la nómina de UEE, siendo integrado en ese equipo técnico donde aportaba su experiencia en una actividad cómoda, lejos de las tensiones producidas por las exigencias de la producción, poco beneficiosas para su avanzada edad.

Pero volvamos a aquella cantera en la que conocimos a Luis Letona. Al llegar al frente, Luis estaba cargando unas zapateras con unos cuantos operarios. Iceta nos presentó.

—Luis, aquí te traigo un par de ingenieros para que te sirvan de ayudantes, pues.

Los barrenos eran zapateras, barrenos horizontales perforados en la base de uno de los bancos de la explotación para eliminar un repié producido por un mal arranque de una voladura anterior. Tenían un diámetro de cuatro pulgadas y una profundidad de unos nueve metros. Para cargarlos era preciso introducir en ellos el explosivo cartucho a cartucho, empujándolos de uno en uno desde la boca hasta colocarlos en su posición mediante un atacador de madera en el que se iban empalmando tramos para alcanzar la longitud necesaria, lo que requería un esfuerzo importante.

La experiencia nos sirvió para valorar ese trabajo y ganarnos la simpatía de aquellas gentes y muy especialmente la de Luis Letona, aunque bien es cierto que nos dimos una auténtica paliza y terminamos la jornada más hartos de cargar y retacar barrenos que los artilleros del capitán Flint con los cañones de su galeón en la feroz batalla naval librada contra el pirata Morgan.

—Son buena gente, Carlos –decía Luis–. Aunque son de Madrid, son trabajadores de la hostia, pues. Estos chicos valen, Carlos. Son un buen fichaje. Ya verás. Tienen madera, oye.

¡Joder, si teníamos madera! Con toda la que habíamos manejado con aquel atacador teníamos bastante. Llegado el momento del disparo, todos, a excepción de Luis Letona, descendimos hacia las oficinas de la cantera, situadas en la plaza de esta, pero suficientemente alejadas del frente de voladura, poniéndonos a cubierto en un lugar al resguardo de posibles pedradas producidas por las proyecciones.

Yo suponía que Luis vendría retrasado tendiendo la línea de tiro y desde ese refugió accionaría el explosor, pero Luis no asomaba por parte alguna.

—Carlos, ¿y Luis, no viene aquí para disparar?

—No, Luis echa monte arriba con el explosor, pues. Dispara desde arriba del todo, oye, desde el último banco de la cantera, arriba, en casadiós, pues.

—¿Y eso?

—Luego te lo cuenta él. Pregúntale. Verás qué divertido. O si no, que te lo cuente Domingo, oye. ¡Domingo! –gritó tras una sonora risotada–, que este pregunta porqué Luis tira monte arriba para disparar. ¿Se lo cuentas tú o esperamos a Luis, pues?

—No, hostia. Mejor esperamos a Luis, pues –respondió Domingo Arteagabeitia–, y así ya se lo contaríamos juntos y nos divertiríamos todos, oye.

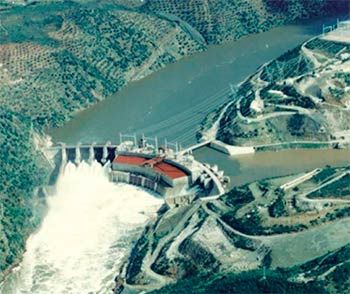

Tras la voladura nos dirigimos todos a comer a un restaurante cercano. Allí pregunté a Luis las razones de su escalada, que me desveló con todo detalle mientras su relato era acompañado por el jolgorio del resto de los asistentes. El pueblo de Lemona se encontraba entre dos canteras activas, una de caliza y otra de marga. Al norte, estaba la de caliza, en un monte que se conoce como Peña Lemona. Había sido en esta explotación donde habíamos estado cargando la voladura. Al sur se encontraba la cantera de margas, en un cerro que se conoce como Cerro Murguía, y ambas suministraban las materias primas, caliza y marga, a la fábrica de Cementos Lemona, ubicada en el mismo pueblo.

Al contrario de lo que ocurría con la cantera de caliza de Peña Lemona, Luis participaba solo muy ocasionalmente en las voladuras de la otra cantera, la de margas, la ubicada en Cerro Murguía. En esta, la empresa había colocado a un ingeniero jovencito, con la carrera recién terminada, como director de producción de la explotación. El muchacho era un gran aficionado y estudioso de la técnica de voladuras y leía con gran interés todo lo que caía en sus manos sobre el tema. El hombre pretendía que las cosas se hicieran de forma técnicamente correcta, tal como indicaban las recomendaciones magistrales de aquellos tratados que asimilaba con avidez. Daba personalmente las oportunas instrucciones al personal de producción sobre cómo deberían perforarse los barrenos, marcando todos los parámetros a los que se deberían ceñir para obtener unos resultados óptimos de las voladuras.

Pero, muy a pesar del esfuerzo y dedicación del buen hombre, se habían producido algunas proyecciones sobre el pueblo y varios tejados habían recibido más de una pedrada, lo que había calentado los ánimos de los lugareños, llegando al extremo de dar un ultimátum a la criatura con serias amenazas en las que describían con todo detalle la que le iba a caer encima si se producían nuevos cantazos sobre sus personas, sus allegados, los hogares o incluso animales domésticos.

—¡Cagüendiós, si tu mandarías otra vez piedras al pueblo, pues, a hostias te mataríamos, oye!

MUY A PESAR DEL ESFUERZO Y DEDICACIÓN DEL BUEN HOMBRE, SE HABÍAN PRODUCIDO ALGUNAS PROYECCIONES SOBRE EL PUEBLO Y VARIOS TEJADOS HABÍAN RECIBIDO MÁS DE UNA PEDRADA, LO QUE HABÍA CALENTADO LOS ÁNIMOS DE LOS LUGAREÑOS.

El mensaje, aunque cortito, era claro y contundente, no siendo necesario añadir al mismo planos, croquis, ilustraciones o esquemas aclaratorios complementarios y el adusto gesto del portador de la misiva, bajo aquella enorme boina, mientras mostraba una impresionante cachaba asida con ambas manos, no dejaba lugar a dudas. El joven ingeniero tomó muy en serio la advertencia y tras una profunda revisión de todos sus cálculos y los oportunos retoques a los parámetros iniciales, cursó las oportunas instrucciones a los operarios para que ejecutaran la perforación tal como quedaba indicado en el croquis que les entregó. Fijó de forma inequívoca el diámetro de perforación, la piedra, el espaciamiento, la pendiente de los barrenos, la longitud de estos... todo, todito, todo.

Como es natural y venía ocurriendo desde los comienzos de su labor sin que el joven estudioso se percatara, el perforista ejecutaba la perforación exactamente como le salía de las gónadas sexuales, valga la redundancia, o sea, de los cojones, resultando que ese era el problema origen de las proyecciones.

—¿Txomin, le has dao a los barrenos la pendiente que te dije, pues?

—¡Cagüenlostia! Pues claro, oye, lo que usted me dijo, ¿qué le voy a dar, pues?

Como es lógico, esto era absolutamente falso. Se supo que aquel barrenista mentía al muchacho más que a su novia.

Aquella voladura era excepcional por el elevado número de barrenos con los que contaba. Eso hacía que se requiriera para su ejecución un explosor especial, de capacidad muy superior a la del que disponía la cantera. Por ello, Luis Letona había llevado consigo uno de los explosores de gran capacidad que Unión Española de Explosivos utilizaba para dar servicio a sus clientes. La empresa había invitado a presenciar esa voladura a un grupo de personas, entre las que se encontraban Carlos Iceta y Domingo Arteagabeitia.

Ocurrió que ese día quiso Dios o el diablo, quién sabe, que el director de la División de Explosivos de Unión Española de Explosivos, José Manuel Ochoa, hombre poco dado a viajar y cuya actividad cotidiana se desarrollaba en las oficinas centrales en Madrid, se encontrara casualmente de visita en la fábrica de Galdácano y alguien le invitó a presenciar la voladura. Como es sabido, por aquellos parajes cualquier evento es bueno para celebrar con una abundante ingesta de productos de la tierra, regados caudalosamente con un buen caldo. Con todas aquellas coincidencias cósmicas, nuestro amigo Luis Letona se encontró entonces inmerso en un sarao en el que él tan solo pretendía suministrar los voltios y amperios necesarios para iniciar los detonadores de la voladura, que el explosor de la cantera no era capaz de aportar. Luis desconocía por completo los parámetros con los que había sido diseñada la perforación de aquellos barrenos y su carga, y por lo tanto, iba como “oyente” y debería carecer de cualquier responsabilidad en su resultado.

José Manuel Ochoa, el director de la División, el invitado por Iceta al evento, era un tipo de muy escasa estatura, delgado en extremo y de modales delicados. El día del sarao marcharon todos en buena armonía desde la fábrica de Galdácano a la cantera de Cerro Murguía donde, junto con otras personalidades invitadas al evento por parte de la cantera, se reunieron con el novel ingeniero, que se mostraba muy ufano ante aquel auditorio. El muchacho iba a demostrar al mundo que sus sesudos cálculos iban a proporcionar el excelente resultado de un efectivo arranque y fragmentación de la roca sin que se produjera la caída de una chinita sobre los hogares de los lugareños, convencido además de la docilidad y buen hacer de Txomin, el perforista, sin percatarse aun de sus infidelidades, embustes, trapisondas y devaneos. El tipo había dispuesto un lugar preferente junto a la pequeña caseta que servía de oficina para la cantera, muy accesible desde el pueblo, para que todos los invitados presenciaran la función, disponiendo de una vista panorámica del frente de la explotación.

Los habitantes del pueblo habían tenido noticia, a través de infiltrados en las tabernas del lugar, de las conversaciones mantenidas entre los operarios de la cantera, de la fecha y hora de la voladura y se habían preparado con armas y bagajes, esperando concentrados en la plaza del pueblo, calzando sus chapelas y provistos de garrotas, estacas y, en general, un surtido de todo tipo de elementos contundentes, prestos a cumplir la promesa-amenaza hecha al ingeniero en fechas anteriores.

Luis Letona procedió al disparo y pudo observar con gran sorpresa que lo que se conoce en el argot de estos menesteres como una “manta de piedras”, volaba en dirección al pueblo.

Aún no se había superado la sorpresa producida entre los visitantes que habían observado la trayectoria de aquellos proyectiles pétreos, que cortaban el aire silbando como obuses, cuando comenzaron a asomar en aquel camino de acceso a la cantera un indeterminado pero importante número de enormes e inquietantes boinas vascas, bajo las cuales unos encabronados vecinos lucían en sus manos los variados elementos contundentes con los que se acercaban hacia ellos dispuestos a cumplir su promesa de matar a hostias al ingeniero.

A medida que aquella turbadora marea de chapelas se aproximaba al grupo, se iban haciendo audibles sus exabruptos, con los que se enardecían y animaban, de igual manera que lo hacían los soldados al interpretar sus himnos guerreros, pero en este caso sin música y con letra en prosa, que contenía palabras y frases estremecedoras, tales como: “hijos de la gran puta”, “caparlos”, “matar a hostias”, “romper los cuernos a palos”, “cabrones”, “despeñarlos”... No se apreciaba rima alguna en aquellas letras. Pura prosa, pero no por ello menos inquietante.

ADEMÁS DE APALEAR BRUTALMENTE AL AMENAZADO INGENIERO, DESCARGARON SU IRA SOBRE TODOS LOS QUE ENCONTRARON EN LA REUNIÓN, INCLUIDOS LOS INVITADOS A PRESENCIAR LA VOLADURA, A LOS QUE APALIZARON SIN NINGÚN TIPO DE MIRAMIENTOS, EVITANDO CAER EN CUALQUIER DISCRIMINACIÓN.

Sin saludos ni presentaciones de cortesía, se lanzaron sobre aquellas gentes, visitantes foráneos y aborígenes, con una ferocidad que en nada debía envidiar a la de sus ancestros guerreros tribales. La cuestión fue que, además de apalear brutalmente al amenazado ingeniero, descargaron su ira sobre todos los que encontraron en la reunión, incluidos los invitados a presenciar la voladura, a los que apalizaron también sin ningún tipo de miramientos y sin selección previa, evitando caer en cualquier discriminación. Los agredidos desconocían de dónde les soplaba Eolo, pues no habían sido avisados de la bola que se podía preparar por aquellas malditas pedradas y no se esperaban aquella carga de indignados y fornidos vascuences de feroz aspecto.

—Hubo hostias para todos, pues –decía Carlos Iceta.

—Sin miramientos, oye –apoyaba Luis Letona–. A por mí que venían, pues, pero ya les vi de lejos y escapé.

—Cagüenlostia, que atizaban a todos, tú. Y sin contemplaciones ni hostias, pues –intervenía Domingo Arteagabeitia.

Atizaban leña con los instrumentos contundentes que portaban, pero también algunos repartían cera con sus puños, como mazas, que atemorizaban tanto o más que los garrotes. Luis Letona, más alejado, desde el lugar del disparo había ganado distancia y desaparecido de la escena, observando la evolución de los acontecimientos, puesto a cubierto de la vista de aquella horda de asilvestrados, escondido tras unas piedras, observando con todo detalle el desarrollo de la pelotera, hasta que la bronca finalizó.

Domingo recibió un guantazo en la boca que le hizo sangrar, circunstancia que aprovechó para extendérsela por la cara y dejarse caer al suelo simulando haber sido herido gravemente, lo que evitó que le zurraran más. Los que le veían de aquella guisa pensaban que con lo que llevaba tenía ya bastante. Desde el suelo, agazapado sin moverse, observaba como calentaban a los otros invitados.

Contaba Carlos que en el fragor de la batalla nadie prestaba atención a José Manuel Ochoa, como si su persona fuera transparente en medio del combate, hasta que uno de aquellos indignados, un individuo de casi dos metros de altura, con una espalda como el puente levadizo de un castillo, que hacía juego con sus brazos como postes y unas enormes manos, con las que venía tumbando a bofetada limpia a todos los que encontraba en su camino, giró su cuello de toro y sus ojos se cruzaron con los de José Manuel, que se quedó petrificado.

Aquel mastodonte se fue entonces hasta él y le levantó en vilo a dos palmos del suelo, agarrándolo de las solapas de su elegante traje con su mano izquierda, hasta poner su aterrorizado rostro a la altura del suyo. Entonces echó el puño derecho hacia atrás para tomar el impulso necesario para estampárselo a José Manuel en la cara. Este se encontraba aterrorizado y totalmente paralizado. Un mazazo propinado con la pezuña de aquel bestia, las mangas de cuya camisa le habrían venido anchas como perneras de pantalón a Rambo, hubiera sido mortal de necesidad y el pobre hombre estaría pensando que su hora había llegado; y sin confesión.

Pero, en el último momento, aquel tipo debió tomar conciencia de su incapacidad para adecuar el calibre de su hostia a la envergadura de aquel “peso mosquito” y lo arrojó al suelo lanzándolo de lado, desechándolo con un gesto de evidente desprecio, como una piltrafilla, exclamando a la vez:

—¡Baaahhh!

José Manuel se quedó tirado en el suelo en la misma postura en la que había sido arrojado. No se podría asegurar si lo hizo de forma consciente, como lo hacía Domingo, para evitar que algún otro aldeano menos exigente con respecto a la elección de sus agredidos que el mazacote que lo había despreciado, lo considerara rival adecuado y le hartara a palos, o porque el miedo le paralizó.

—Ya comprenderás ahora porqué Luis echa monte arriba para disparar desde lo alto de la cantera. Oye, dile, pues, Luis.

—Hostia, pues claro está, ¿no? En la cantera de Peña Lemona ya han habido piedras de la hostia, tú, y yo echo monte arriba porque si habría hostias, mucho subir tienen para echarme mano, pues. Así ya veo yo desde arriba si vendrían a pegar hostias y escapo, ¡cagüendiós!

—Mira, si no es listo el aldeano, pues –concluyó Iceta.

Esteban Langa Fuentes

Esteban Langa Fuentes

Ingeniero de Minas